怒りと怨みの長歌

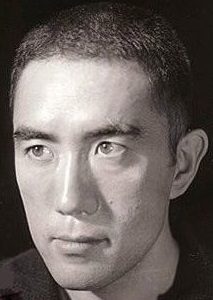

「英霊の声」は、雑誌『文芸』(昭和41年6月号)に発表された三島由紀夫の文学作品である。「帰神の会」に参加した主人公が、審神者である木村の降霊術によって盲目の青年川崎に二・二六事件で処刑された青年将校の霊や特攻隊の隊士の霊が憑依する場面を目撃し、川崎の口を借りて霊たちが昭和天皇への激しい思慕と、現代日本への憤りを述べ、「などてすめろぎは人間[ひと]となりたまひし」と繰り返し絶叫するのを聞くという、非常にショッキングな内容となっている。

そのためか「英霊の声」は発表直後から大きな反響を呼び、江藤淳はじめ多くの人々が論評した。そのことは葦津珍彦も例外ではない。葦津は、「英霊の声」が当時の時代状況にあって既に忘れ去られていた「天皇の神格」を正面から問い、現代日本の繁栄への非難と不満、そしていわゆる「人間宣言」を発せられた昭和天皇への不信を率直に表明することに衝撃をうけ、「英霊の声」の思想的意味について分析を試みている。

二・二六事件の青年将校らの霊、すなわち葦津のいう「裏切られた者たちの霊」による現代社会への厳しい非難と「などてすめろぎは人間となりたまひし」との絶叫を、葦津は凄惨な「怒りと怨みの長歌」と表現する。そしてこの長歌には、青年将校らの英雄的な精神に高貴な美を見る三島の意図が表現されていると分析する。

事実、三島が心ひかれた青年将校の磯部浅一大尉と栗原安秀中尉の獄中日記や遺書には、激しい怨嗟・怨恨が記され、「怒りと怨みの長歌」がつづられている。葦津はここに「怨霊」とは何かを実感すると告白するとともに、この「怨霊」の言葉によって三島をして「英霊の声」を書かせたのであり、そこに怨霊の慰霊や鎮魂、つまり歴史的な名誉回復が必要となるという。

忠誠と反逆─正常の武人とアウト・ロウ

それでは、なぜ磯部や栗原など二・二六事件の青年将校らは「怨霊」となってしまったのだろうか。古来、忠臣でありながら裏切られ、無念の死や非業の死を遂げた人物は少なくないが、そのすべてが「怨霊」となったわけではない。

例えばとして、葦津は日本史上の忠臣の代表例として楠木正成の名をあげる。正成は自身の献策が受け入れられなくとも、朝廷の命のまま必死必敗の湊川の戦いに挑み、命を捨てることによって忠誠を尽くした。まさしく絶対随順の忠臣の一典型である。

一方で忠臣の行動様式は正成のタイプのみではない。例えば維新の先駆けとなった真木和泉守は絶対随順の忠臣のタイプではなく、「その心は楠公の心なるも、その迹は足利」と称してまで勅命に反して天王山で徹底抗戦した。西郷隆盛が西南戦争に立ち上がった際の心情も真木に共通するものがあるだろう。

真木や西郷は根っからの賊徒ではなく、葦津は彼らも忠臣なのだとする。真木や西郷はあえて勅命に反した。その胸中は烈々たる忠義に燃えているが、それでもなおあえて勅命に反すると決意したのであり、そこには賊徒とされてもけして悔いることのない覚悟があるのだ。彼らの首は血にまみれ獄門にさらされながら忠誠の祈りを続ける。そして葦津は、ここに西郷が「名も要らぬ」人物を求めた所以もあるとする。

こうした西郷の精神を継承しようとした人物として、葦津は頭山満の名をあげる。頭山は世評をまったく無視し、自分の思うままに生き、それで悔いるところがなかった。これに共感する人物は頭山を国士と評したが、共感しない人物は傍若無人の無法者と評した。頭山は時に売国者の汚名を着せられることも覚悟して、日本政府に追われていた外国の革命家を援助するなど、まさしく「名も要らぬ」人物であった。頭山は賊の汚名を着て平然と殺された石川五右衛門や鼠小僧を「男らしい」とほめるが、葦津はこれを法外の人─アウト・ロウ─浪人の道と表現した。

しかし二・二六事件の青年将校らはあくまでアウト・ロウではなく「正常の武人」だった。ここに悲劇がある。真木や西郷のように自らを割り切ることはできず、頭山のように達観することもできず、あくまで正成のごとき忠臣としての行動様式をまっとうしたかったのだ。だからこそ青年将校らは最後の時において、誰一人勅令に抗してでも戦うと主張した者はいなかった。けれども、青年将校らは最終的に賊徒の汚名を避けることができなかった。葦津は、ここに彼らが「怨霊」と化す理由を見る。

獄門の首の忠誠の祈り

既に述べた通り、葦津はこの「怨霊」の慰霊・鎮魂、つまり「名誉回復」の必要性を認め、それを社会的に問題提起したことが「英霊の声」の一つの大きな意味だとする。事件で自刃した青年将校の兄が「英霊の声」に共感したというエピソードを紹介しつつ、葦津はそれは非業の最期を遂げた事件犠牲者の遺族に共通する心情であろうとする。

しかし葦津の次の注意には気をつけなければならない。つまりあくまでも「怨霊の声」と「英霊の声」は異なるものであり、青年将校らの「怒りと怨みの長歌」は「英霊の声」ではなく「怨霊の声」なのだということ、そしてこの怨霊が激しい怨嗟をたたきつけるいわゆる「人間宣言」について、それを異例の詔書ではあるが、これをもって日本の国体が亡びるというようなことはなく、また昭和天皇が終戦以来時流に流されてしまったかのような「怨霊」による恨み言は偏見に過ぎないという注意である。

しかし怨霊の悲しみと怨みは切なるものがあり、昭和天皇のお気持ちもわからないのかもしれない。そのためにも、あらためて葦津は慰霊と鎮魂の必要性を説くのである。

※

「楯の会」事件の檄文に見える三島の政治情勢の冷静な分析とその背景にある沖縄返還問題を振り返るとともに、そうした三島由紀夫と「楯の会」事件を同じく冷静かつ的確に論じた葦津。その葦津は事件の4年前に三島の文学作品すなわち「英霊の声」について、怨霊と化した青年将校らの霊の慰霊・鎮魂の必要性という神道的立場から批評し、作品の訴えの重要性をしっかりと位置づけていた。同時に、青年将校らがなぜ怨霊となるのかを考究する上で、日本史上の「忠誠と反逆」の論理を駆使するにおよぶ。重大な価値のある批評といっていいだろう。

あるいは葦津は、「英霊の声」における終戦やいわゆる「人間宣言」へのショックという点に、「天皇非即神論」までも論じられた終戦直後の戦後神道界・神社界の混乱を想起したため、この作品に強くこだわったのかもしれない。

それについてここで詳述はできないが、いま考えたいことは、葦津による「忠誠と反逆」の論理から、三島や「楯の会」事件はどのように論じられるべきかという点である。三島や森田、あるいは「楯の会」隊士らは「正常の武人」であったのか、アウト・ロウであったのか。三島と森田の霊は怨霊となったのであろうか。その慰霊・追悼はどうあるべきなのだろうか。自衛隊に武人の理想を見て、武人の理想どおり立ち上がることを求め、事敗れ武人の古式にもとづいてみずから命を絶った三島と森田の首は、血にまみれてなお忠誠の祈りを続けているのであろうか。

11・25「楯の会」事件から明日で48年。三島と葦津の問いかけは続く。

(おわり)